福島県いわき市。坂道を抜けると、全40打席、300ヤード総天然芝の広大な練習場が姿を現す。富友興産の佐藤友幸社長が運営する「荒川ゴルフクラブ」だ。屋外練習場に併設する形で全11打席のインドア棟も完備し、本格的な練習環境を提供。県外からの来場者も多く、年間来場客数は約8万人を数える。

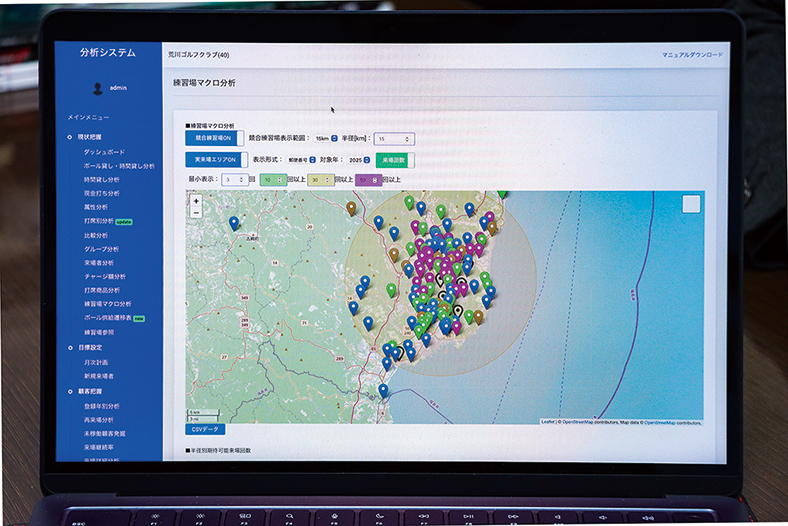

抜群の練習環境を提供する傍ら、同練習場が注力してきたのがデータ分析だ。来場客の綿密な動向分析を元に運営している。そのシステムを提供しているのが、練習場の機器やシステム開発を得意とする日本シー・エー・ディーだ。そこで、「データ分析から見える練習場経営」について、同社の小俣光之社長と荒川ゴルフクラブの佐藤社長に徹底対談してもらった。

今回は「データ分析を活用した練習場ビジネス」をテーマに、それを実行している佐藤社長と、システムを提供する小俣社長に対談してもらい、読者の参考にできればと思っています。

小俣 佐藤社長には本誌の私の連載で「少しでも練習場経営者の参考になれば」と、いつも有益なデータを提供してもらっています。是非、直接対談をしたいと思っていました。

佐藤 よく練習場の経営者と話すと、自分の所の客数や売上を隠そうとする。手の内を明かしたくないのかもしれないけど、所在地や周辺環境、商圏も全く違うわけだから隠しても仕方がないというのが私の意見。それよりも同じ練習場経営者同士、腹を割って情報交換して業界を活性化させた方がいいでしょう。

素晴らしい考えです。

佐藤 というのも、当社も43期目だけど、私が練習場経営を始めた当初は、周りは初代経営者が頑張ってて、その方達に色々教えてもらった。田無ファミリーランドの下田さんからは酒飲みながら勉強させてもらったし、有田ゴルフガーデンの古賀さんは紳士な方だった。江坂ゴルフセンターの高橋社長は聡明な人で、経営のやり方を教わった。それから津スポーツセンターの河合さんは、よく「一両三方徳」って教えてくれた。本当の意味は分からないけど、練習場の全部を教えてくれたから、情報を共有することで全体が良くなるということだったんだと思う。だから私も他の練習場が参考になると言うなら、売上から男女構成比まで全て教える。まあ私の給料は発表しないけど(笑)

小俣 だから私はお付き合いのある練習場はまず荒川ゴルフクラブに連れていくんです。「荒川詣で」なんて言われていますが、成功している練習場と情報交換することで、自分のやり方が合っているのか、どうしたら良くなるのかが分かると思うんですよ。

練習場同士で協力し合うべきという考えが共通している二人ですが、佐藤社長と小俣社長の出会いについて教えてください。

佐藤 日本シー・エー・ディに替えたのは2014年頃だったと記憶しています。うちはずっとスナガ開発のティーアップ機を使ってたんだけど、唯一の欠点は、打席のストッカーにボールを供給するときに「バタバタ」と音が響くんですよ。それがお客さんにうるさいんじゃないかって思ってた。それで入れ替えを検討していた時に、当社の平澤マネージャーが、日本シー・エー・ディーのティーアップ機は床下でチェーンを使ってボールを運ぶから音も静かだという情報を調べてきて、こちらからコンタクトを取ったのが始まりです。

決め手は何だったんですか?

佐藤 練習場経営を始める前に百貨店で働いてたんですが、その時に学んだのは、利益を出すには地域一番にならないと駄目だということ。そのためには入場者、売上金額、そして何よりも設備を一番にしようと思いました。その意味でも日本シー・エー・ディーのティーアップ機はボールの音がほぼないに等しいくらい静かで、一番いい機械だと思った。

それにうちはお客さんにいつもきれいなボールを打ってほしいから、毎年10万球、ボールを新しく入れ替えていたんだけど、日本シー・エー・ディーのチェーン式コンベアは、必要なボール数が計算できるから有利なんですよ。

小俣 通常のティーアップ機は各打席のボールストッカーに500球くらい貯まる構造なんです。ところが両端の打席はなかなか使われないから、そのストック分が死にボールになっちゃう。一方、当社の機器は各打席の床下に100球ずつストックされて、あとはチェーンでグルグルボールが循環しているから、計算が立ちやすいんです。

佐藤 当時はボールの費用が毎年700万円かかっていたけど、今は5万球にできた。とにかく、それが日本シー・エー・ディーとのお付き合いの始まりです。

三顧の礼

小俣 その時はまだ私はソフト開発のチームにいたんですけど、ちょうど導入してもらってから1年経った時に、保守契約のお話をしに、当時の担当者が佐藤社長を訪ねたんですね。その時に、見積額の根拠を示してほしいと言われましてね。それと、入れた後は全く顔を出さないと指摘されまして。

佐藤 当時は保守契約っていう感覚がなかった。例えば自動ドアでも、一度入れたら滅多なことでは壊れないのが普通だと思っていたし、故障した時には修理に来てもらえばいいという感覚だったからね。

小俣 当社の伝え方もいけなかった。それでトラブルになっているとのことで、私が謝罪と説明に行こうと思ったんです。

その時の強烈なエピソードがあるようですね。

佐藤 真夏だったと思うけど、いわき駅から彼が歩いてここまで来た。汗だくになってね。普通はタクシーで来るでしょ。

小俣 それは当社が迷惑をかけているので、タクシーで行ったら降りた瞬間に怒鳴られるって思ったんで。実際に仁王立ちして待ってたじゃないですか。

佐藤 いや仁王立ちしてないよ。それは解釈の相違だね(笑)

小俣 でも佐藤社長は優しいから、まずは水を飲めって言ってくれて。もちろんその後はこっぴどく叱られましたけど、当時私はメカのことは何も分からないから、言われたことを全てメモって会社に伝えますねって言って、結局3回通った。しかも毎回いわき駅から歩きで(笑)。でも佐藤社長は必ず帰りは駅まで送ってくれて、駅前の行きつけの寿司屋でご馳走してくれた。それからはお邪魔するたびにその寿司屋に連れてってくれましたね。

佐藤 蕎麦屋も行ったね。

小俣 それで3回目に「小俣さんが窓口をやるなら保守契約するよ」って言ってくれました。まさに三顧の礼ですよ。

佐藤 私はメカのことは分かるから自分で修理できそうとか判断できるけど、システムのことは分からない。彼が「いつどこでトラブルが起きるか分かりませんよ」って脅してくるから、じゃあやりましょうかってね(笑)。

小俣社長の印象はどうでしたか?

佐藤 彼は非常に頭の良い人で、人の弱みをついてくるけど、それをけして表に出さない。オブラートに包んで話す。非常に頭が良いなと思った。彼がこの人柄で柔らかくやってきたから今のシー・エー・ディーがあると思う。だから1年に1回は彼を呼び出して一緒に酒を飲みたいなと思うんですよ。

小俣 私にとっては練習場ビジネスを教えてくれる先生ですよ。

佐藤 うちもね、彼が来てくれると他の練習場の情報や工夫していることを教えてくれるから助かってるんですよ。例えば福岡の小戸ゴルフでは川上支配人がプロアマをやっているって聞いて参考にしました。逆に、うちが元々やっていた月例杯を川上さんが参考にしてくれた。お客さんは練習の成果を発揮する場がほしいものなんですよ。それを練習場が作れば、そのお客さんは上達するためにもっと来てくれる。

練習場はコミュニティー 形成の場

そうすることで練習場のファンになってもらえますね。

佐藤 そう。43年前にこの練習場を立ち上げた時のコンセプトが「練習場をコミュニティー形成の場にする」ということだったんですよ。当時はまだ始まっていなかったけど、いつか週休二日制になるだろうと。そうなると休みが増えるわけだから人とのコミュニケーションが希薄になる。余暇消費も増える。健康維持も注目される。その受け皿に練習場がなれると思った。

その読みが的中したんですね。

佐藤 特に年配の方は家で相手にされないから、コミュニケーションを外に求める。そこで練習場がコミュニティーの場になっていれば、練習中に仲の良い人が打ってる打席に話しに行く。するとそこで競争が生まれるんですね。

競争? 飛距離の競争ですか?

佐藤 飛距離じゃなく、球数の競争なんですよ。お客さん同士で、「そんな打ってるのか。負けた」とか「お前体力あるな。よし俺ももっと打とう」って会話が頻繁にされている。年配であるほどそういう傾向が強い。年寄りが多いと球数打たないから回転率が悪いと言う練習場が多いけど、それは違うんですよ。

小俣 それはデータにも出ていて、当社のシステムが入っている練習場の中でも、荒川ゴルフクラブの1人当たりの平均打球数はボール貸しで135球、時間貸しで350球と、圧倒的に多いんです。

佐藤 平日の9時から12時まで打ち放題プランを設定しているのは、高齢者に来てほしい狙いがある。見ていると、皆さん打席で30分打ったら、すぐに他の打席の友達と話しに行っていますよ。さっき話したプロアマや、月例コンペもそういった狙いがあるんです。

コミュニティーの形成が実利に繋がっていますね。

佐藤 いわき市の人口は31万7000人だけど、毎月平均200人ずつ減っているというデータもある。地方の高齢化は止められないから、常にデータを分析して営業しないといけない。

データ分析がもたらす 練習場改革

では本題である、練習場のデータ分析に移っていきたいと思います。御社は日本シー・エー・ディーのデータ分析システムを効果的に活用していると聞きました。

佐藤 2014年に日本シー・エー・ディーのティーアップ機と一緒に、同社のICカードも導入しました。それまでうちは1000円、3000円、1万円のプリペイドカードだったんだけど、どんなに売上が上がっても、実際にどれだけ来場客がいるのか把握できないから、実データを知りたいと思っていた。百貨店勤務時代の経験から、数字分析の重要性は分かっていましたから。

小俣 5~6年くらい前から、徐々に色々なデータ分析をできるようにしていって、佐藤社長に機能を紹介していたんです。だけど当初は「そんなの昔から自分達でやってた」と言われました。

佐藤 昔の練習場業界はデータ分析なんて皆無だった。でも私からしたら、数字の裏付けがなくて経営するのはむしろ不安だった。例えば女性比率は何%かと聞かれた時、「15%くらいかな」という風にずっと感覚値で会話してる。でも正確なデータを把握しないと、適切な料金設定ができないでしょ。だから当時から初めてのお客さんには、名前と住所を書いてもらって、性別と年齢も記録するようにしていた。フロントがお客さんの名前と顔を一致させることで「〇〇さんこんにちは」と声かけして会話も生まれるし、住所を聞くことで商圏も把握できたから。

なるほど。ただ性別は分かるとして、年齢はどう判断していたんですか? 聞いたんですか?

佐藤 それが問題だった。年齢は、フロントのスタッフの主観で記録していたから、それを元にしたデータは信憑性が低くなっちゃった。でも、そういう課題はICカード化で解決できた。

小俣 それで徐々に、「こういうデータ調べられる?」って聞いてもらえるようになってきて、こんなに分かるならデータ分析ツールの方が早いなとなって、2年くらい前から使ってくれるようになりました。

佐藤 私は特に男女別、年齢別、時間別の来場数データを知りたいんですよ。例えば、ジュニアの来場者を増やしたいという中で、「何歳までがジュニア」と線引きして、どの時間帯にどのくらい来場しているかを正確に知りたかった。それに小俣さんが全部応えてくれた。

小俣 例えば先程の、平日の午前中は定年後のゴルファーが多く来るという仮説もすぐに分析ツールで絞り込めますからね。データによると、60代が一番多くて、次に50代、70代と続きます。

佐藤 そうやって私の感覚値の裏付けが取れる。だからこのシステムはすごく使いやすい。私自身が楽しんで分析しているのもありますよ。

データ分析が売上アップに寄与した具体例はありますか?

佐藤 ナイトサービスタイムの新設ですね。コロナ以降、週末の夜はお客さんが早くいなくなってしまうことがデータから見えてきた。そこで、土日祝の17時以降、1700円で2時間300球を打てるプランを作ったんです。

小俣 これが的中して、17時以降、球貸しの売上が落ちている分を、ナイトサービスタイムが補っているのがデータから分かります。

佐藤 それと2月1日から閉店時間を23時から22時に前倒ししたことだね。これも22時以降の来場者数が極端に少ないことがデータから分かっていたから、昨年の11月に周知して2月から変更した。まだ今月が締まっていない(2月6日時点)から今後も検証が必要だけど、1日の客数は2%減の一方、売上は6%上がった。その理由は分析しないといけないけど、従来の空気を入れていた1時間をなくすことで、人員のコントロールもしやすくなった。

なるほど。データ分析によって営業時間や人件費のバランスも改善されるということが分かりました。最後にまとめをお願いします。

佐藤 何度も言っていますが、練習場も可能な限りデータを分析すべきです。特に地方は必須でしょう。その時に、小俣さんのように必要なデータを教えてくれる専門家がいる。能力のある人に聞いた方がいいですよ。それとね、さっきから言っているけど、どんなビジネスも1社独占じゃ繫栄しないんです。だからこそ私は一人で情報を抱え込むんじゃなくて、知りたいという練習場には情報提供しますよ。競争相手がいてこそ業界が活性化し、お客さんが増えるというものですから。

小俣 それは私も前から伝えていますが、業者同士も連携すべきだと思います。何か一つの機器を変えたら、全てその業者の製品に合わせないといけないような風潮がある。でも業者によって得手不得手はあるわけなので、苦手なことを補い合った方が練習場の費用負担も減るし良いはずなんです。実際に当社は他社と協業していますし、他の業者さんにも呼び掛けたいですね。

佐藤 とりとめのない話だったかもしれないけど、日本シー・エー・ディーさんとは縁を感じてますよ。

小俣 これからもよろしくお願いします。